色彩理論の歴史

視覚芸術における色彩理論は、色の混合および特定の色の組み合わせによる視覚効果への実用的な指針の体系です。

カラーホイールに基づく色の定義もあります。原色、二次色、三次色。

色彩理論の原理は最初にLeone Battista Alberti(1435年頃)とLeonardo da Vinci(1490年頃)のノートに書かれましたが、18世紀に「色彩理論」の伝統が始まりました。

アイザック・ニュートンの色彩論(1704年)です。

そこから色彩理論は独立した芸術的伝統として発展しました。

色の抽象概念

20世紀以前の色彩理論の基礎は、「純粋な」色または理想的な色を中心に構築されていました。

これは、物理学に基づくものではなく、異なる感覚的経験によって特徴付けられていました。

これは、現代の定式化では必ずしも改善されない、伝統的な色彩理論の原則における多くの不正確さをもたらしました。

もう1つの問題は、色効果を全体的または分類的に説明する傾向があることです。

たとえば、単純に「黄色」と「青」の対比として色効果を考えていることです。

しかし、実際ほとんどの色効果は、すべての色を定義する3つの相対属性の対比によるものです。

色相(赤、青、黄色など)

明度(明るい、暗い)

彩度(鮮やか、ソフト)

「黄色」と「青」の色相の視覚的な効果は、各色相の相対的な明度と彩度によって異なります。

これらの混乱は部分的には歴史的なものであり、芸術的概念がすでに定着していた19世紀後半まで解決されなかった色知覚についての科学的な不正確さにおいて生じました。

多くの歴史的な「色彩理論家」は、3つの「純粋な」原色を混合することで、全ての色を作ることができると仮定し、この理想的な性質に適合するための顔料の生成のいかなる失敗も、着色剤の不純物または不完全性によるものであると仮定しました。

実際には、比色分析で使用される想像上の「原色」だけが、目に見える(知覚的に可能な)すべての色を混合して生成、または定量化できます。

しかしこれを行うための、これらの想像上の原色は可視色の範囲外にあると定義されます。つまり見えないのです。

光、塗料、インクなどの3つの現実の原色は、「gamut」と呼ばれる限られた範囲の色だけを混合することができ、その範囲は人間が知覚できる全範囲の色よりも常に小さいです。

歴史的背景

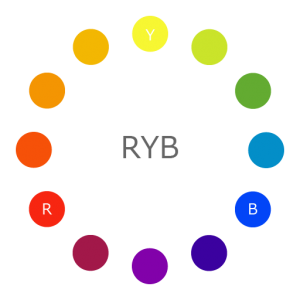

色彩理論はもともと赤、黄、青(RYB)の3つの「原色」について定式化されました。

これらの色は他のすべての色を混ぜ合わせることが考えられるているためです。

RYBの原色は、色知覚に関する18世紀の理論の基礎となりました。

これらの理論は、さまざまな心理的な色彩効果、特に色の残像や、色のついた光の中の、光の色相と対照的な色の影によって生み出される「補色」とのコントラストに関する18世紀の研究によって強化されました。

これらの考えと多くの個人的な色の観察は、色彩理論の2つの創設文書にまとめられています。

「Theory of Colours」(1810) Johann Wolfgang von Goethe

「The Law of Simultaneous Color Contrast」(1839) Michel Eugène Chevreul

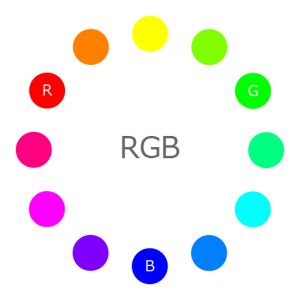

その後、19世紀後半にドイツとイギリスの科学者たちは、色知覚は3つの単色光の加法混色によってモデル化された、赤、緑、青紫(RGB)の原色の、異なる組み合わせによって最もよく表現されることを証明しました。

その後の研究では、これらの原色を、網膜内の3種類の錐体による光に対する反応としました。

これに基づいて、20世紀初頭に開発された混合や比色分析の記述と、反対色プロセス理論などの色空間および色知覚の一連のますます洗練されたモデルが開発されました。

同じ時期に、工業化学は耐光性合成顔料の色範囲を劇的に拡大し、染料、塗料、インクの色混合物における彩度を大幅に改善することを可能にしました。

それはまたカラー写真に必要な染料と化学的方法を作り出しました。

その結果、3色刷りは大量印刷媒体において美的にも経済的にも実現可能となり、芸術家の色彩理論は、インクまたは写真用染料において最も効果的な原色、すなわちシアン、マゼンタ、イエロー(CMY)に採用されるようになりました。

19世紀の芸術色彩理論の多くは、科学的理解に遅れをとるか、または一般大衆のために書かれた科学書、特にOgden Roodの「Modern Chromatics」(1879)、およびAlbert Munsellによって開発された初期のカラーアトラスによって増強されました。

補色

アイザックニュートンのカラーホイールは、無彩色(白、グレー、黒)を生成するために互いの色相を相殺する色である補色を表すためによく使われます。

ニュートンは、色相環上で互いに正反対の色が互いの色相を相殺すると推測しました。

この概念は19世紀により徹底的に実証されました。

ニュートンの色相環における重要な仮定は、最大彩度の色相が円の外周にあり、無彩色の白が中心にあるということでした。

2つの色相の混合色の彩度は、それらの間の直線によって予測されました。

減法混色の原色とRYBカラーモデルに基づく伝統的な色彩理論によると、黄色と紫、オレンジと青、赤と緑の混合は、同等のグレーを生成し、これらは画家の補色です。

しかし、加法混色(RGB)による定義に基づいて補色が選択された場合、それらは画家の補色と同じではありません。

この矛盾は、色彩理論が異なるメディア間で適用されるときに重要になります。

デジタルカラーマネージメントは、加法混色(RGB)に従って定義された色相環を使用します。

コンピューターモニターの色は減法混色ではなく加法混色であるためです。

RYBカラーホイール

RGBカラーホイール

画家の原色が機能する理由の1つは、使用されている不完全な顔料の吸収曲線に傾きがあり、濃度によって色が変わることにあります。

高濃度で純粋な赤の顔料は、低濃度ではマゼンタのように振る舞うことができます。

これは紫を作ることを可能にします。

同様に、高濃度である青は、低濃度ではシアンに見え、緑の混合に使用することができます。

クロムレッドは、濃度が下がるにつれてオレンジ色に見え、さらに低下すると黄色に見えることがあります。

古い画家の原色は傾斜した吸収曲線に依存して働きますが、新しい科学によって作られた現象はスペクトルの特定部分の吸収量を制御することにのみ依存します。

正しい原色が初期の画家によって使われなかったもう一つの理由は、それらが耐久性のある顔料として利用できなかったということです。それには科学技術の発展が必要でした。

ウォームカラーとクールカラー

ウォームカラーとクールカラーの区別は少なくとも18世紀後半から重要になってきました

この違いは日光または日没に関連するウォームカラーと、曇りの日に関連するクールカラーとの間の、風景光で観察されたコントラストに関連するようです。

ウォームカラーは赤から黄色、茶色を含む色合いであるとよく言われます。

クールカラーは、青緑から青紫までの色合いであるとよく言われます。

色彩理論は、この対照に対する知覚的および心理的影響を説明しています。

ウォームカラーは絵画の中で膨張して見える一方、クールカラーは後退して見える傾向があります。

インテリアデザインやファッションにおいて、ウォームカラーは見る者を喚起・刺激し、クールカラーはリラックスさせるといいます。

無彩色

強い彩度を欠く色は、無彩色・近ニュートラル・ニュートラルなどと呼ばれます。

近ニュートラルには、茶色、タン、パステル、暗い色が含まれます。

近ニュートラルは、あらゆる色相・あらゆる明度の色があり得ます。

純粋な無彩色・ニュートラルには、黒、白、全てのグレーが含まれます。

近ニュートラルは、純色を白、黒、グレーと混合することによって、または2つの補色同士を混合することによって得られます。

色彩理論では、ニュートラルカラーは隣接する彩度の高い色によって、彩度の高い色の補色となる色相を帯びるように見えます。

たとえば、真っ赤なソファーの隣の灰色の壁は、緑色がかって見えます。

黒と白は、他のほとんどの色と「うまく」組み合わせられることが昔から知られていました。

黒はそれと対になっている色の見かけの彩度または明るさを減少させ、白はすべての色相を同じように見せます。

tints & shades

有色光を混ぜるとき(加法混色)、スペクトル的にバランスのとれた赤、緑、青(RGB)の混色は常に白で、グレーや黒ではありません。

顔料を混ぜるとき(減法混色)、親の色よりも常に暗く、彩度が低い色が生成されます。

これにより、混色がニュートラル、つまりグレーまたは黒に近い色になります。

絵画では、明るさは白、黒または補色との混合によって調整されます。

一部の画家の間では、黒を加えて色を暗くし(shades)、白を加えて色を明るくする(tints)のが一般的です。

しかしたとえば、黄色、赤、オレンジなどに対して黒を加えると、色相がシフトし緑がかったり青がかったりすることがあります。

また赤やオレンジ色に対して白を加えると色相がシフトし青がかることがあります。

色を暗くするときのもう1つの方法は、色相を変えずに色を中和するために、補色を加える方法です。

また色を明るくするため白を加えて色相がシフトしたとき、少量の隣接色を加えて混合物の色相を元の色と一致させることで補正できます。(例えば、赤と白の混合物に少量のオレンジを加えると、この混合物がスペクトルの青い端に向かってわずかにシフトする傾向が修正されます)